الربيع العربي: بين الأمل والانكسار

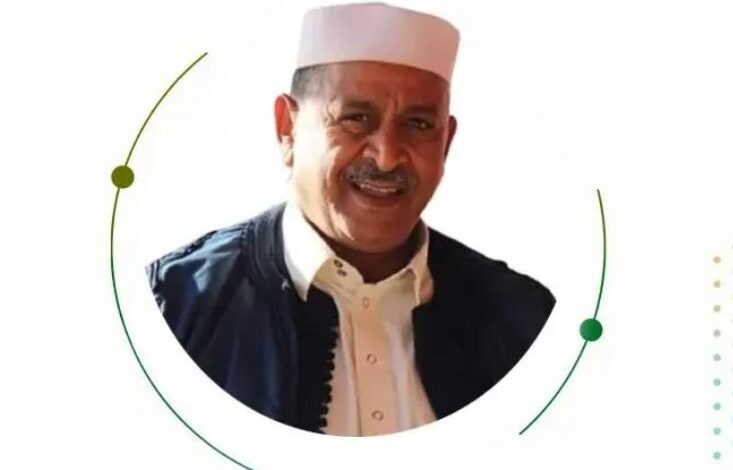

بقلم/ محمود امجبر

شهدت ليبيا، كما العديد من الدول العربية، هبوب رياح ما سُمّي بـ”الربيع العربي”، وهي رياح لم تكن محمّلة بالزهور بقدر ما حملت معها عواصف من الفوضى، والتناحر، والانقسامات. غير أن خصوصية الحالة الليبية تكمن في أن التيار المدني الوطني ظلّ متماسكًا نسبيًا، رافضًا أن يُسلّم زمام الوطن للتنظيمات الإسلامية المتشددة، كما حدث في سوريا والعراق واليمن. هذا الرفض الشعبي لم يكن مجرد موقف، بل تحوّل إلى فعل مقاوم، تجسّد في عملية “الكرامة”، التي قادها ضباط من الجيش الليبي بدعم شعبي واسع، في محاولة لاستعادة الدولة من براثن الفوضى والفساد والتخلف.

كان أمام الشعب الليبي خياران مصيريّان: إما الانزلاق في مستنقع التناحر الطائفي والإرهاب، حيث تُقتل الهوية ويُغتال التعايش، أو التمسك بالثقافة المدنية والسعي نحو بناء دولة حديثة رغم التحديات. هذا الخيار ليس مجرد قرار سياسي، بل هو انعكاس لوعي جمعي يُدرك أن الدولة لا تُبنى على الأيديولوجيا، بل على المؤسسات، القانون، والعدالة الاجتماعية.

وخير مثال على ذلك تلك المقارنة التي يمكن إجراؤها بين الممالك العربية والنظام الإمبراطوري الياباني، هذا المقارنة تحيلناإلى سؤال جوهري مفاده: هل المشكلة في شكل النظام أم في وعي الشعوب؟ اليابان، رغم احتفاظها بنظام إمبراطوري رمزي، استطاعت أن تبني نموذجًا حضاريًا متقدمًا، بينما تعاني دول عربية ذات أنظمة ملكية أو جمهورية من أزمات بنيوية عميقة. هذه المقارنة تفتح الباب أمام نقد جذري لفكرة أن تغيير النظام وحده كفيل بإصلاح الواقع، وتدفعنا إلى التساؤل: ماذا عن الثقافة السياسية، عن التعليم، عن القيم المجتمعية؟

الطرح الذي يقدّمه المنشور يتبنّى رؤية ترى أن الأزمة ليست في الأنظمة الحاكمة بحد ذاتها، بل في الشعوب التي ترضى بالخضوع، أو تبيع نفسها للغرب الاستعماري، فتُفرط في سيادتها وهويتها. هذا الطرح، وإن كان يحمل شيئًا من التعميم، إلا أنه يسلّط الضوء على نقطة بالغة الأهمية: أن التغيير الحقيقي يبدأ من القاعدة، من الفرد، من الوعي الجمعي، لا من القمة فقط. فالشعوب التي لا تطالب بحقوقها، ولا تحاسب حكّامها، ولا تبني مؤسساتها، تظل رهينة لأنظمة مهما تغيرت أسماؤها، تبقى أدوات للهيمنة لا أدوات للتحرر. في الحالة الليبية، يمكن القول إن التمسك بالهوية الوطنية كان عاملًا حاسمًا في منع الانهيار الكامل، وهو ما يفتقر إليه بعض الدول التي انقسمت على أساس طائفي أو قبلي.

لا يمكن بناء دولة حديثة دون وعي سياسي لدى المواطن. هذا الوعي لا يُخلق من فراغ، بل يحتاج إلى تعليم حر، إعلام مسؤول، ونخب فكرية مستقلة.

لا الأنظمة وحدها مسؤولة عن الانحدار، ولا الشعوب وحدها ضحية. هناك علاقة جدلية بين الطرفين، تتطلب نقدًا مزدوجًا: للسلطة التي تقمع، وللشعب الذي يصمت أو يبرر.

“الانبطاح للغرب” لا يجب أن يُفهم فقط في سياق سياسي، بل أيضًا اقتصادي وثقافي. فالعولمة فرضت نمطًا من الهيمنة الناعمة، تُغيب فيه الهويات وتُستبدل فيه القيم.